ドライアイスは、アイスクリームの保冷や実験、イベントの演出など、日常生活から特別なシーンまで幅広く活躍する便利な素材です。

しかしその特性を正しく理解していないと、思わぬ危険やトラブルにつながることもあります。

本記事では、ドライアイスが溶ける時間の目安や、取り扱い時の注意点、保存方法、使い方の工夫までを分かりやすく解説。

安全かつ効果的に活用するための知識をしっかりと押さえておきましょう。

ドライアイスの基本知識

ドライアイスとは?

ドライアイスとは、二酸化炭素(CO2)を冷却・圧縮して固体化させたもので、**約−78.5℃**という非常に低温の物質です。

この温度は一般的な冷凍庫よりもはるかに低く、冷却効果が非常に高いため、保冷や演出、実験など幅広い用途で使用されます。

常温では液体を経ずに直接気体に変わる「昇華」という現象を起こします。

この昇華によって、ドライアイスは使用後に残留物を残さず、後片付けが不要という利点もあります。

ドライアイスの製造方法

二酸化炭素を高圧で液化し、その後減圧して気化熱を奪うことで固化させます。

固化した二酸化炭素は、圧縮機で押し固められてペレット状やブロック状に成形されます。

この工程により、ドライアイスは扱いやすい形に仕上がり、持ち運びやすくなります。

製造時には極低温を扱うため、専門的な設備と管理が必要です。

二酸化炭素の性質とドライアイス

二酸化炭素は無色・無臭の気体で、空気よりも重く、密閉空間では酸欠を引き起こす可能性があります。

そのため、ドライアイスを使用する際には換気が重要です。

特に狭い部屋や車内などで使用する場合、長時間の滞在は避け、常に新鮮な空気を取り入れるよう心がけることが安全面で非常に重要です。

また、昇華して気体となった二酸化炭素は下にたまる性質があるため、小さな子どもやペットがいる環境ではより慎重な取り扱いが求められます。

ドライアイスが溶ける時間

ドライアイスの昇華について

ドライアイスは融けるのではなく、昇華して気体になるという特徴があります。

つまり、液体にはならず、直接気体へと変化します。

この性質により、取り扱いが非常にユニークで、冷却しながら容器内に水分を残さず使用できるという利点があります。

たとえば、食品や医薬品の輸送時にも重宝されるのはこのためです。

また、昇華の過程では周囲の熱を効率よく奪うため、氷よりも速く強力な冷却が可能です。

100gのドライアイスが溶ける時間

一般的に、100gのドライアイスは室温(約20℃)の環境で30〜60分程度で昇華します。

ただしこれはあくまで目安であり、周囲の気流、直射日光の有無、ドライアイスの形状(ブロックやペレット)などによって昇華スピードは変化します。

気流や表面積により変動します。

たとえば風通しの良い場所では短時間で気化が進む一方、密閉された保冷容器を使えばかなり長持ちします。

発泡スチロールなどの保冷容器を使用すると、昇華を遅らせることが可能です。

新聞紙や保冷剤を併用するとさらに効果が高まります。

温度による溶け方の違い

温度が高ければ高いほど、ドライアイスは早く昇華します。

たとえば夏場の炎天下では数分で気化が始まることもあるため、屋外での使用には注意が必要です。

逆に、冷暗所で保管することで昇華速度を抑えることが可能です。

室温が10℃未満であれば、昇華速度は大きく遅くなり、より長時間使用できます。

また、夜間の屋外など低温環境では冷却効果を持続させやすく、アイスクリームや飲料の保冷にも最適です。

ドライアイスの保存方法

冷凍庫での保存方法

家庭用冷凍庫では温度が足りないため、ドライアイスを完全に保存することは難しいです。

家庭用冷凍庫の温度は一般に−18℃前後ですが、ドライアイスの昇華点は−78.5℃と非常に低く、冷凍庫内でもドライアイスは少しずつ昇華していきます。

短時間であれば保管可能ですが、扉の開け閉めなどで昇華が進むため注意が必要です。

特に冷凍庫の扉を頻繁に開閉すると内部の温度が上昇し、ドライアイスの昇華速度が加速します。

できるだけ使用直前まで開けずに保管するのがポイントです。

発泡スチロールを使った保冷

発泡スチロール容器は断熱性が高く、ドライアイスの保存に最適です。

とくに内側にアルミシートを貼ったものは熱伝導を防ぎ、より長時間の保冷に役立ちます。

できるだけ開閉を避け、新聞紙などで包むとさらに効果的です。

新聞紙には断熱効果があり、ドライアイスに直接触れることなく温度変化を和らげます。

複数枚を重ねることで効果はさらにアップします。

密閉容器での保存の利点

密閉容器は気密性が高いため昇華を抑える効果がありますが、

気体が充満して破裂する危険性があるため、必ず通気性を確保した保存方法が必要です。

密閉容器を使用する際には、フタに小さな空気穴を設けたり、定期的に蓋を開けて内部のガスを放出することが求められます。

また、完全密閉されたペットボトルなどに入れると爆発の危険があるため絶対に避けてください。

ドライアイスの使い方

アイスクリームの保冷方法

アイスクリームを長時間保冷するには、ドライアイスが効果的です。

発泡スチロール容器にドライアイスを入れ、密閉することで移動中も冷却効果が持続します。 ドライアイスは保冷剤よりも温度が低いため、長時間の保冷が必要な場面では特に重宝されます。 アイスクリームの持ち運びだけでなく、冷菓の保存や移動販売などにも利用されています。 また、保冷箱内の空間が広すぎると効率が下がるため、なるべく隙間を新聞紙などで埋めると良いでしょう。

実験での自由な使い方

ドライアイスは理科実験などにも活用されます。

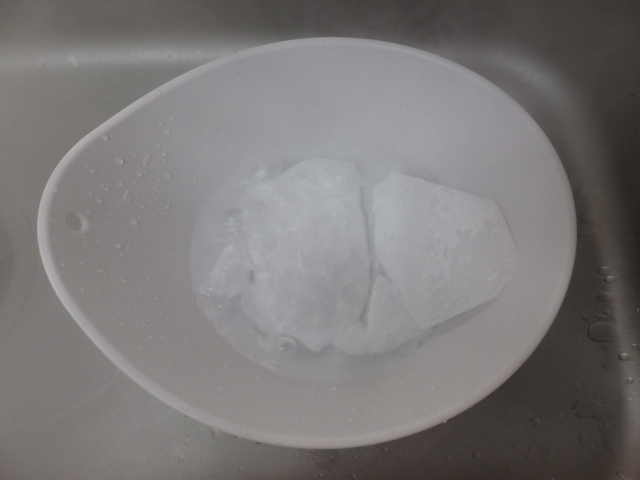

シャボン玉に閉じ込めたり、煙の演出に使われることがあります。 特に、ドライアイスを水に入れて泡立てると、霧状の気体が広がり、視覚的にも楽しい現象が起こります。 小学校の自由研究や科学教室でも人気が高く、子どもたちにとって興味を引く実験材料です。 また、気化による体積の変化や、温度と圧力の関係について学ぶ教材としても適しています。

パーティーや演出での活用

水に入れて白い霧状の演出を作ることができ、ハロウィンや誕生日などの演出に人気です。

グラスや器にドライアイスを入れて飲み物を注ぐと、幻想的なミストが立ち上がり、会場全体の雰囲気を高めてくれます。 ウェディングやイベント会場でも、演出用スモークとして活用されるケースが増えています。 特にライトアップと組み合わせると、視覚効果が一段と映えるため、印象的な演出が可能になります。

ドライアイスの取り扱い注意点

素手で触ることの危険性

ドライアイスは非常に低温で、皮膚に触れると凍傷を引き起こす危険があります。

必ずトングや手袋を使用して取り扱いましょう。 肌が直接触れると、数秒で凍結し、水ぶくれや皮膚損傷のリスクが高まります。 特に子どもがいる家庭では、誤って触らないよう保管場所にも配慮が必要です。

換気の重要性と安全対策

ドライアイスが昇華すると二酸化炭素が充満する可能性があります。

密閉空間での使用は避け、常に換気を心がけることが大切です。 気体は空気より重く、床面付近にたまりやすいため、小動物や小さな子どもが影響を受ける恐れがあります。 車内や押し入れなどの密閉空間では絶対に使用しないようにしましょう。

捨て方と処理方法の注意点

ドライアイスを捨てるときは、通気性の良い場所で自然に昇華させるのが基本です。

流しやトイレに捨てると配管が破損する可能性があるため避けましょう。 外のベランダや庭など、十分に換気が取れる場所に置き、自然に気化させてください。 また、密閉袋や容器に入れて処理するのは非常に危険で、破裂事故につながる恐れがあります。 安全に取り扱うためには、目を離さず、使用後は速やかに昇華を確認することが推奨されます。

ドライアイスの効果と気化のメカニズム

気体に変わる過程とその影響

ドライアイスは固体から直接気体になるため、冷却に使うと効率が良いです。

この特性は「昇華」と呼ばれ、液体を経ずに気体化することで冷却対象に水分を付着させず、クリーンで効果的な冷却が可能となります。

また、昇華することで周囲の熱を吸収し、温度を一気に下げる効果があります。

この性質により、ドライアイスは冷蔵庫での保冷、輸送時の温度管理、イベントでの冷却演出などに幅広く応用されています。

気化による冷却効果の説明

昇華熱によって物体の熱を奪うため、非常に強力な冷却効果が得られます。

この冷却効果は、単なる温度差によるものではなく、気化に必要なエネルギー(潜熱)を外部から奪うことで実現します。

そのため、保冷剤や氷と比較しても急激な温度低下を狙いたい場面では特に有効です。

これは、保冷剤や氷よりも短時間での冷却に向いていると言えるでしょう。

ドライアイスを使った実験例

ペットボトルに水とドライアイスを入れると、気体が溜まって爆発する危険性があるので要注意です。

また、密閉空間では二酸化炭素の圧力が急上昇し、容器が破裂するリスクが高くなります。

煙を作る実験など、安全性を確保した上で行うことが求められます。

特に子どもと一緒に行う場合は、大人が付き添い、換気や保護手袋の使用など、基本的な安全対策を徹底しましょう。

気化する際に発生するミストは視覚的に楽しいだけでなく、温度変化や気体の性質を体験的に学べる貴重な機会にもなります。

ドライアイスを購入する方法

店舗での購入とネット通販

ドライアイスはスーパーやアイスクリーム店、またはネット通販でも購入可能です。

多くのスーパーでは冷凍食品コーナーやアイスクリーム売り場で取り扱っており、その場で購入できる手軽さが魅力です。

一方、ネット通販では用途に応じたさまざまなサイズや形状が選べ、時間指定や配送日程の調整も可能なため、事前に準備したいときに便利です。

業務用の大容量タイプから家庭用の小型まで取り揃えが豊富で、購入先によっては取扱説明書や保冷バッグが付属する場合もあります。

注文時の注意点

購入時は目的と必要な量を明確にしておくことが重要です。

たとえば、アイスクリームの保冷やパーティーでの演出など、使用時間や場所によって最適な量や形状が異なります。

また、保冷材との併用や、発泡スチロールなどの保冷容器の準備も考慮しましょう。

注文時にはドライアイスの取り扱いに関する注意事項も確認しておくと、受け取り時や使用中のトラブルを防ぐことができます。

適切なサイズと量の選び方

ドライアイスは使用時間に応じて100g〜1kg単位で調整するのが理想です。

短時間の保冷には100〜300g程度、長時間の保冷や大きな容器での使用には500g以上を目安にするとよいでしょう。

また、用途に応じてペレット型やブロック型など形状も選ぶことで効率的に使用できます。

目安として、アイスクリームを3〜4時間保冷する場合には、1kg程度のドライアイスが推奨されます。

ドライアイスの長持ちさせる方法

保冷剤との併用

保冷剤と一緒に使用することで、冷気の持続時間をより長く保つことが可能です。

保冷剤はドライアイス自体の温度を直接下げることはできませんが、周囲の温度変化を緩和する役割を果たします。

また、保冷剤自体も冷気を放出するため、ドライアイスの周囲の温度上昇を防ぐバリアのような効果をもたらします。

その結果、ドライアイスの昇華速度を抑え、より効果的な保冷が実現できます。

特に、発泡スチロール容器の内側に保冷剤を並べ、ドライアイスと一緒に入れると全体の保冷効率が向上します。

新聞紙を活用した保存法

ドライアイスを新聞紙で包むと断熱効果が高まり、昇華が遅くなります。

新聞紙は手軽に入手でき、複数枚重ねることで空気の層を作り、外部からの熱を遮断します。

また、新聞紙の繊維構造が温度変化を穏やかにする作用を持っているため、ドライアイスの表面温度の急変も防ぐことができます。

特に発泡スチロール容器と併用することで、その断熱効果はさらに高まり、長時間の保存にも対応できます。

この方法は、少量のドライアイスを持ち運ぶ場合にも非常に便利です。

冷凍庫での適切な管理

短時間であれば冷凍庫でも一時的に保存できますが、長期保存には不向きです。

冷凍庫内の温度は−18℃前後のため、ドライアイスの昇華点には到底及びません。

それでも、急な保冷ニーズに対応する一時的な保存場所としては有効です。

扉の開閉による温度変化が昇華を早める原因となるため、保存時には注意が必要です。

冷凍庫の奥深くに置くことで外気との接触を最小限に抑えることができ、わずかながら昇華速度を遅らせることができます。

ドライアイスの影響とリスク

低温による身体への影響

長時間接触すると凍傷や皮膚の損傷が起こるため注意が必要です。

特に皮膚に長く触れると、わずか数秒でも水ぶくれや炎症を引き起こすことがあります。

さらに、皮膚の表面だけでなく深部組織にも影響を及ぼす可能性があり、回復までに時間がかかることもあります。

損傷が進行すると皮膚移植が必要になるケースもあり、医療処置を要する事態に発展することもあります。

感覚が麻痺している間に深刻な損傷が進行することがあるため、迅速な処置と予防が不可欠です。

ドライアイスに接触した際はすぐに流水で冷やし、異常があれば速やかに医師の診断を受けましょう。

周囲の環境への影響

ドライアイスの昇華により二酸化炭素濃度が上昇するため、密閉空間では窒息の危険があります。

とくに狭い空間で使用した場合、目に見えないうちに空気中の酸素が薄まり、知らず知らずのうちに体調に異変を感じることがあります。

小動物や小さな子どもは特に影響を受けやすく、酸素濃度の低下により意識を失う恐れもあるため、換気環境の整備が重要です。

また、地下室や車内など、自然換気が難しい場所では絶対に使用を避けましょう。

窓を開けて空気を循環させるだけでなく、換気扇の使用やドアの開放など、積極的な空気の入れ替えを行うことが重要です。

使用時の注意と安全ガイド

使用する際には換気、手袋着用、子どもから遠ざけるといった基本的な安全対策を行いましょう。

また、床面に近い場所に長時間ドライアイスを放置すると、低い位置にいる小動物が影響を受けやすくなるため、配置にも配慮が必要です。

特に作業中は適切な保護具の使用を徹底し、作業場所の安全確認を行った上で取り扱うようにしてください。

安全教育を事前に実施することも、事故防止に有効です。

学校や職場で取り扱う場合は、事前にリスク管理計画や対応マニュアルを作成しておくと安心です。

まとめ

ドライアイスは非常に便利で強力な冷却材ですが、その性質を正しく理解し、安全に取り扱うことが何より重要です。

昇華という特徴を活かして、保冷・演出・実験などさまざまなシーンで活用できますが、同時に低温による凍傷や二酸化炭素中毒のリスクにも注意が必要です。

保存方法や使用時の環境に配慮することで、ドライアイスの効果を最大限に引き出しながら、安全に楽しむことができます。

この記事で紹介したポイントを参考に、日常の中でも正しく便利にドライアイスを使ってみてください。